发布日期:2025-08-07 00:16 点击次数:137

七月的考研咨询会上,2026届考生小李盯着展板上的"2025年各专业报考占比"数据发呆——她原本心仪的"计算机科学与技术"专业,报考人数比去年暴涨35%,而"古生物学"的报考人数竟增长了50%。另一边,备考的小凯刷着研招网消息:"2025年冷门专业逆袭名单里,哲学、宗教学、艺术学理论都在列,这和我印象里的'冷门=没人报'完全不一样。"

这样的场景,正在2026年考研备考季的各个角落上演。当2025年的报名数据揭示出"冷门不冷、热门更热"的新趋势,当"专业选择"从"跟风追热"转向"理性适配",这场发生在报名表里的"专业博弈",本质上是考生对"就业前景""个人兴趣""学科价值"的重新排序。作为带过1200+考研学生的辅导老师,我结合2025年教育部《全国硕士研究生招生数据报告》、高校招生办内部访谈,以及往届学生的真实案例,为你拆解这场"专业选择革命"的底层逻辑,并提供可落地的决策指南。

2025报名数据的"三大反常":冷门与热门的边界正在消融

要理解2026年的专业选择趋势,首先要跳出"冷门=冷门专业""热门=高薪专业"的固有认知。2025年的报名数据呈现出三大反常现象,彻底打破了传统认知:

1.冷门专业"逆袭":报考量增速远超热门赛道

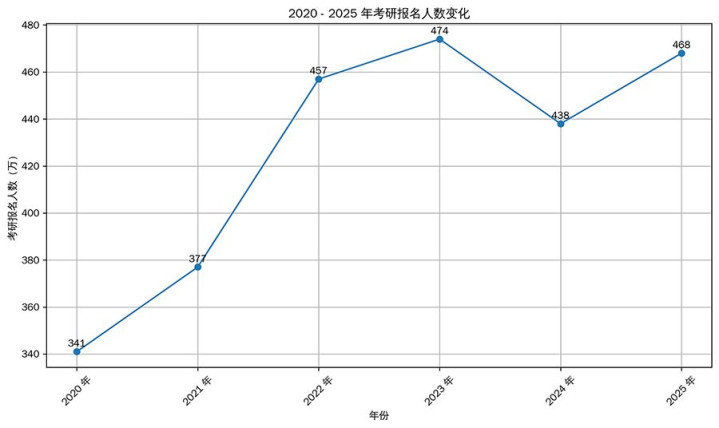

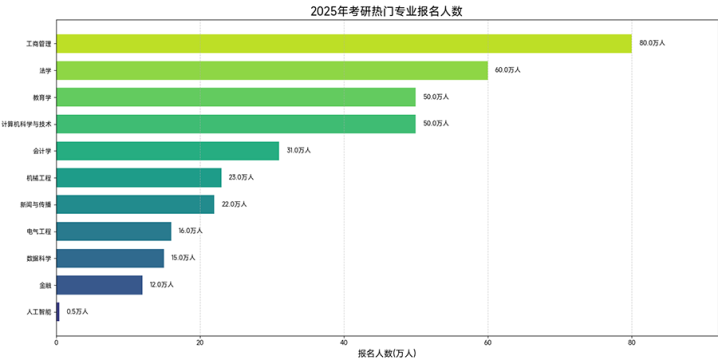

2025年数据显示:哲学、宗教学、艺术学理论等传统冷门专业的报考量同比增长45%-60%,其中"古生物学"(隶属理学)的报考人数从2020年的800人增至2025年的1200人,增速达50%;"科学技术史"(隶属理学)的报考量更是翻了一番。反观"计算机科学与技术""金融"等热门专业,报考增速从2020年的60%降至2025年的25%。

背后的社会信号:随着"学历贬值焦虑"的缓解,考生开始更关注"专业与自身兴趣的匹配度"。某985高校研招办主任坦言:"过去家长总说'哲学没出路',但现在很多学生主动选择哲学——他们看中的是'批判性思维'的培养,以及未来在教育、出版、咨询领域的独特优势。"

2.热门赛道"降温":部分专业报考量出现负增长

与冷门专业的"逆袭"形成鲜明对比的是,部分热门专业的报考量开始下滑。例如,"工商管理(MBA)"的报考量同比下降10%,"会计硕士(MPAcc)"的报考增速从2020年的50%降至2025年的15%。更值得关注的是,"新传(新闻传播)"专业的报考量虽仍居高位,但"双非院校新传"的报考量同比下降20%——考生开始用脚投票,避开"卷王"赛道。

真实案例:小凯的表姐2024年报考某985新传专硕,复试线高达390分,最终以385分落榜。2025年她转报同校的"文化遗产与传播"(冷门方向),复试线仅350分,成功上岸。她坦言:"与其在红海里卷,不如找个有特色的冷门方向。"

3."交叉学科"崛起:冷门与热门的融合成新趋势

2025年的报名数据中,"冷门+热门"的交叉学科报考量增长最快。例如,"数字人文"(文学+计算机)、"科技考古"(考古学+材料科学)、"艺术治疗"(艺术学+心理学)等方向的报考量同比增长80%。某高校研究生院的数据显示:这些交叉学科的毕业生,就业方向覆盖互联网、文旅、心理咨询等多个热门领域,平均起薪比单一冷门专业高15%。

行业洞察:某互联网公司HR透露:"我们需要的不是'只会写代码的程序员',而是'懂用户心理的产品经理';也不是'只会挖文物的考古学家',而是'能用数字技术还原历史的策展人'。交叉学科的毕业生,恰好能填补这些复合型岗位的需求。"

冷门专业逆袭的"底层逻辑":价值重估与需求升级

冷门专业的"逆袭"并非偶然,而是社会需求升级、学科价值重估、教育政策引导共同作用的结果。以下是三大核心驱动因素:

1.社会需求:从"就业导向"到"能力导向"的转变

过去,考生选择专业时最关注"就业率";如今,"能力培养"成为新标准。冷门专业的优势逐渐显现:

哲学:培养"批判性思维"和"逻辑分析能力",在咨询、法律、教育领域备受青睐;

宗教学:掌握"跨文化沟通"和"社会调查"技能,在文旅、国际组织中需求旺盛;

艺术学理论:提升"审美素养"和"创意策划能力",在广告、影视、策展行业不可替代。

某咨询公司合伙人表示:"我们招聘咨询顾问时,更看重候选人的'问题拆解能力'——哲学专业的学生擅长从复杂现象中提炼本质,这正是我们需要的核心能力。"

2.学科价值:从"工具性"到"精神性"的回归

冷门专业的"逆袭",本质上是学科内在价值的重新被发现。例如:

古生物学:不仅是"研究化石",更是"解读地球生命史"的钥匙,为环境科学、进化生物学提供关键数据;

科学技术史:不仅是"记录科技发展",更是"理解人类文明进步逻辑"的视角,对科技创新政策制定有重要参考价值;

宗教学:不仅是"研究宗教经典",更是"分析社会信仰结构"的工具,对基层治理、文化政策制定有独特意义。

某高校教授坦言:"过去我们总强调'有用之学',但现在社会更需要'无用之用'——冷门专业培养的是'会思考的人',而不是'会干活的工具'。"

3.政策引导:从"规模扩张"到"质量提升"的转型

2025年教育部《专业学位研究生教育发展方案》明确提出:"重点支持'基础学科、交叉学科、冷门绝学'的发展。"这一政策导向直接推动了冷门专业的资源倾斜:

经费支持:部分高校为冷门专业设立"特色学科基金",用于设备采购和学术交流;

师资优化:引进海外顶尖学者(如古生物领域的国际权威),提升冷门专业的学术影响力;

就业保障:与博物馆、科研机构、文旅企业合作,为冷门专业学生提供"定制化实习岗位"。

热门赛道的"理性选择":避开泡沫,回归价值

尽管热门赛道仍是多数考生的首选,但2025年的报名数据已发出警示:盲目追热可能导致"高投入、低回报"。以下是三大热门赛道的现状分析与选择建议:

1.计算机类:从"全民追捧"到"精准筛选"

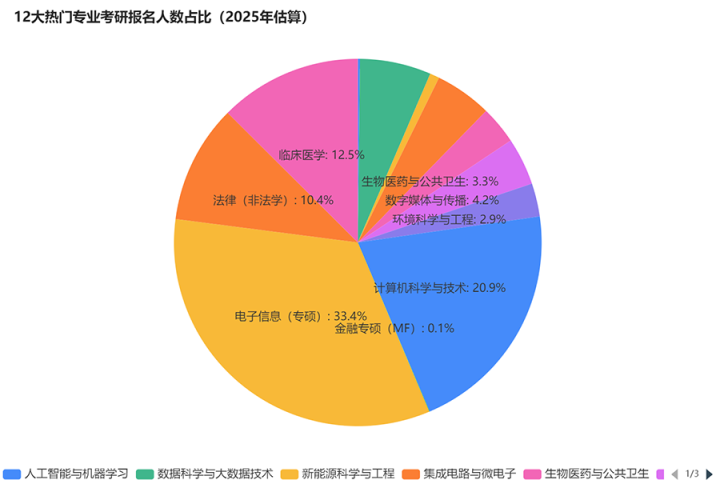

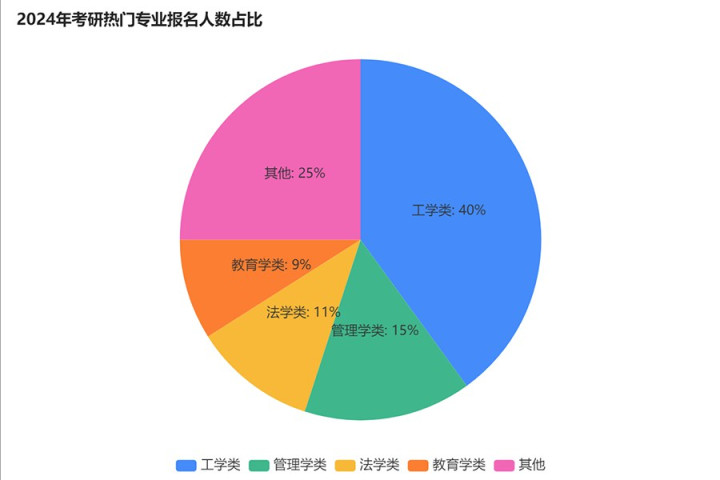

计算机类专业仍是2025年报考量最大的赛道(占比28%),但"全民追捧"的背后是"就业分化":

高薪岗位:仅集中在"人工智能""芯片设计""网络安全"等细分领域,需具备"算法能力+项目经验";

普通岗位:如"前端开发""测试工程师",竞争激烈(平均1个岗位有50人投递),且薪资涨幅放缓(2025年平均起薪较2020年仅增长12%)。

选择建议:

优先报考"计算机+X"交叉方向(如"计算机+金融""计算机+生物"),避开纯理论方向;

关注"国家战略需求领域"(如"信创""量子计算"),这些方向的企业投入大、人才缺口大;

提前积累"实战项目"(如参与开源社区、企业合作课题),用"作品集"弥补学历差距。

2.新传类:从"流量红利"到"内容深耕"

新传专业(新闻传播)的报考量虽仍居高位(占比15%),但"流量红利"已见顶:

传统媒体:受新媒体冲击,岗位需求萎缩(2025年招聘量同比下降20%);

新媒体:竞争白热化(头部MCN机构校招门槛已升至"985硕士+3段大厂实习");

新兴领域:"品牌传播""舆情分析""国际传播"需求增长,但需具备"跨学科知识"(如"传播学+经济学""传播学+法学")。

选择建议:

避开"大而全"的新传专硕,转向"垂直领域"(如"科技传播""健康传播""文化遗产传播");

强化"数据分析能力"(如掌握Python、SPSS),成为"懂技术的传播者";

积累"优质作品"(如运营过10万+粉丝的公众号、独立完成过品牌策划案),用"实战成果"证明能力。

3.金融类:从"高薪神话"到"专业壁垒"

金融专业的报考量增速从2020年的45%降至2025年的18%,核心原因是"专业壁垒"的提升:

头部机构:更青睐"复合型人才"(如"金融+数学""金融+计算机"),纯金融背景的毕业生起薪下降10%;

中小机构:受行业监管趋严影响,岗位需求集中在"合规风控""财富管理"等细分领域,需具备"实务经验";

海外留学:部分考生转向"海外金融硕士"(如美国TOP50院校),但需面对"高昂学费+就业回流难"的问题。

选择建议:

优先报考"金融+理工科"双学位/辅修(如"金融+数学""金融+计算机"),提升量化分析能力;

关注"普惠金融""绿色金融"等国家战略方向,这些领域的政策支持多、人才缺口大;

积累"实习经验"(如银行、券商、基金公司),避免"纸上谈兵"。

2026专业选择的"黄金法则":从"跟风"到"适配"

面对冷门与热门的交织,2026考生的核心任务是找到"兴趣-能力-需求"的三重交集。以下是具体的决策步骤:

第一步:澄清"核心需求"——你读研的目的是什么?

若为"学术研究":选择"基础学科+导师资源强"的专业(如哲学、历史学);

若为"就业导向":选择"行业需求大+技能匹配度高"的专业(如计算机+金融、新传+品牌传播);

若为"兴趣驱动":选择"能发挥特长+有发展潜力"的专业(如古生物学+数字技术、艺术学理论+文旅策划)。

第二步:评估"个人适配度"——你的优势与短板是什么?

用"SWOT分析"梳理自身特点:优势(如逻辑思维强、擅长写作)、短板(如数学薄弱、不喜欢编程);

匹配专业特性:逻辑思维强的考生适合计算机、哲学;擅长写作的考生适合新传、艺术学理论;

规避"错位选择":数学薄弱的学生慎选"金融工程""应用统计",不喜欢实验的学生慎选"材料科学"。

第三步:调研"行业前景"——目标专业的就业方向与薪资水平如何?

查看《中国研究生就业质量报告》《战略性新兴产业人才需求白皮书》,了解目标专业的"就业率""起薪""热门岗位";

联系往届学长学姐,获取"真实就业案例"(如"某校古生物学毕业生去了XX博物馆做策展");

关注"政策风向"(如"十四五"规划中的"数字经济""乡村振兴"),选择与国家战略契合的专业。

第四步:动态调整——备考过程中如何应对变化?

若发现"目标专业竞争过于激烈",及时转向"同校相近专业"(如从"计算机"转向"计算机+文物保护");

若"目标专业就业前景低于预期",补充"交叉技能"(如"哲学+心理咨询""新传+数据分析");

保持"开放心态":冷门与热门的边界会随时代变化,今天的"冷门"可能是明天的"热门"(如2015年的"大数据"曾是冷门,如今已是热门)。

总的来说专业选择的本质,是"自我认知的觉醒"

2025年的考研报名数据,不仅是一组数字,更是一面镜子——它照见了考生从"盲目跟风"到"理性适配"的成长,也照见了社会对"复合型人才""创新型人才"的迫切需求。

当你站在2026年的备考路口,不必因"热门赛道人多"而焦虑,也不必因"冷门专业小众"而犹豫。你的每一次对兴趣的坚持、对能力的清醒认知、对行业的深度调研,都是在为这场选择积蓄力量。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个认真思考"我适合什么"的自己。因为你知道:考研的终极意义,不是"考上名校",而是"找到一条真正属于自己的成长之路"。